朝から晩まで先月の演奏会のビデオの編集。8割方できていたのだが,残りの2割の部分がようやく完成。データがすっとんだり,音声がおかしくて作り直したり,フィルタが効きすぎてレンダリングをやりなおしたりで,結局丸一日。上映会になんとか間に合う感じ。さすがに疲れました。おやすみなさい。

昨日のバイオハザードは本当に夢グループで限定販売していたそうなのだが,予約開始日の昨日の段階でなんと完売御礼。のろまった。

カプコンの『バイオハザード レクイエム』と夢グループのコラボ,恐怖の悪夢セットがバズってた。夢グループオリジナルの「夢ぶら下がり健康器」とセット販売。「ゲームで疲れたらぶら下がって,恐怖でこわばった腰や背中もすっきり!」という触れ込みだ。ぶら下がり健康機の例に漏れず洗濯物干しにもなるオチ付き。夢グループで販売なんてゲーマーも高齢化したんだなぁ(んな訳ないだろ)。悪夢だから夢グループとコラボなんだろうが,こんなアホ企画に乗ってきた石田社長は偉い。これ,ちょっと欲しいかも。悪夢みてぶら下がって健康になれる。うんうん(んな訳ないだろ)。

来年の演奏会用の候補曲,ようやく決定。今年はちょっと短めのしっとり曲。他の曲がやかましいのでこの位でバランスが取れるというかなんというか。

選曲用の譜面の譜読み三昧。まぁ,昨年末から準備してた曲をボツにしたのが悪いのだけど。先週発注した曲と,日曜に発注した曲もボツ。昨日発注した奴はなんだか使えそうだ。少し読み込んでみるかね。

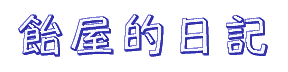

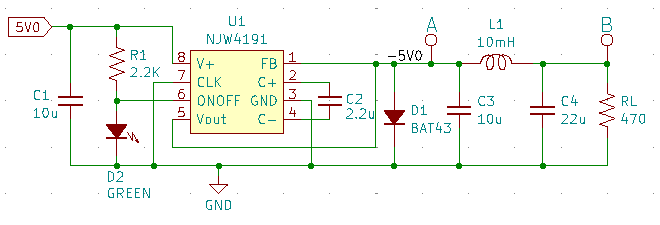

新年快樂。あけおめ。で,先週金曜の続き。先週ブレッドボードで遊んだNJW4191は,色々遊んでいる間にON/OFF端子の電圧制限用LEDが接触不良を起こしてON/OFF端子に12Vがかかってしまい,昇天してしまった。まぁ,ブレッドボードで使うような仕様ではないのだろう。そこでユニバーサル基板で仕切り直し。せっかくだからブレッドボードに±5Vを給電する仕組みを考えてみる。普通に考えればレールスプリッタだが,NJW4191を使って正負独立した電源にすればプラス側を使いまくっても大丈夫という目論見(そうは言ってもマイナス側は50mA制限だが)。回路は超適当にこんな感じで。まさかこの回路で製品化するアホはいないと思うが,LED不点時に道連れでNJW4191がぶっ壊れるので,絶対にこんな回路にしてはいけない(LEDがショートモードで壊れるならLED交換だけで済むが)。あくまでもアマチュアのお遊び用。

マイナス側がTOREX製のXC6902ならプラス側もTOREXのXC6202を使えよというツッコミは無しで。

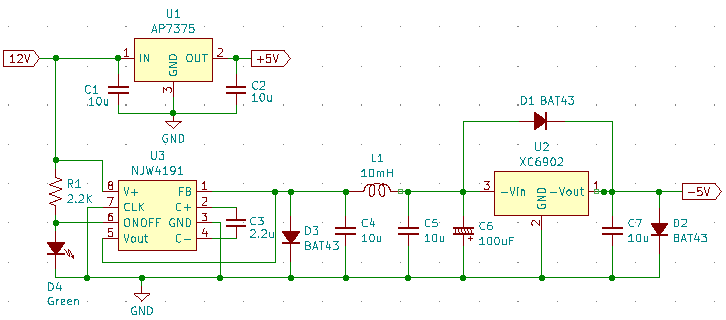

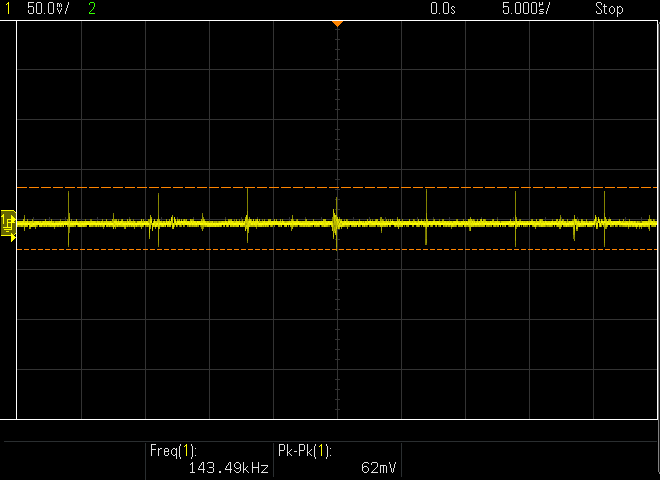

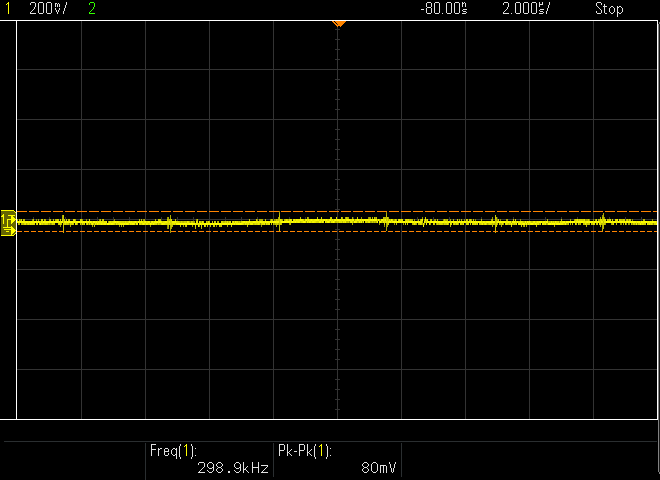

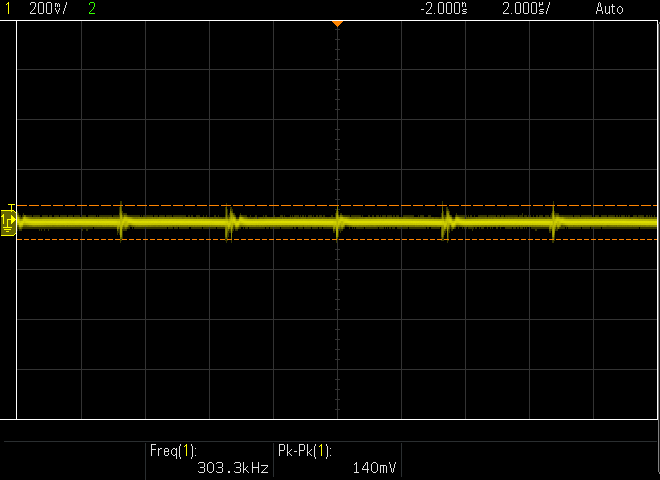

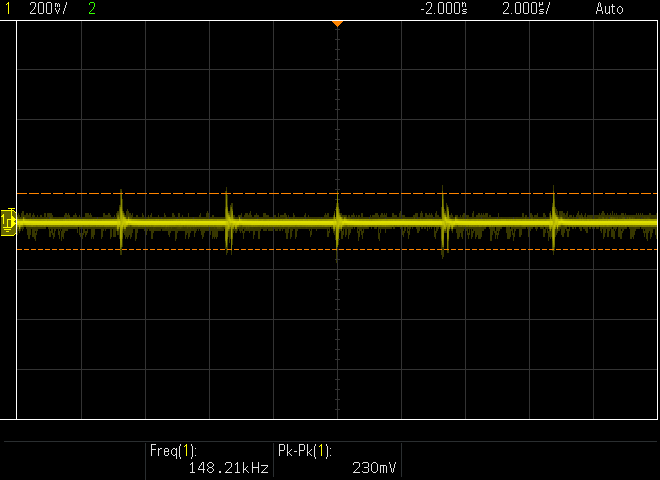

いつもなら中華の基板屋に発注するところだが,春節休み中なのでユニバーサル基板に実装。ユニバーサル基板は中華で良く見る安いやつ。全穴スルーホールに見えるが実はなんちゃってで,スルーホールのメッキは基板の厚みの半分にも達していない。つまり,スルーホール無しの只の両面基板ってのがミソ。さすが中華。それをブレッドボード幅にカットして,両側の電源ピンのところにピンヘッダを取付。あとはDCジャックと電源スイッチ(あると便利)と,上記の回路の部品を載せていく。スペースはギリギリか足りない位なので,コンデンサは発振用の2.2uFと平滑用の100uFを除いて表面実装品を使用。おいらの使い方が荒いのでマイナス側には保護ダイオードがいくつか入っているが,これも一部は表面実装品を使用。足つきの奴はBAT43が勿体なかったので先月の秋月お楽しみ袋に入っていたベンダ不明の1N4148で。ショットキーではないけれど,お遊び用ならば特に大きな問題ではない筈。で,測定結果はこんな感じ。これなら実用になるのではと思う。後で何か作ってみるかね。

470Ω負荷時のACノイズ測定結果。ヒゲ以外は10mV程度だ。実用になりそう。

ヒゲの片側が大人しくなったお陰で自動計測の周波数が半分になってる。

実装結果。正味1時間で即成なのでお見苦しいのはご勘弁。極性は左から+5V,G G,-5Vだ。

ブレッドボードの電源ラインにいるLEDは抵抗入りの奴。結構便利に使える。

ビデオ編集が終わっていないのだが,選曲も終わっていない。昨年から今月にかけて色々準備した資料は全部ボツにしてしまった。さて,また新たな気持ちで...って,締切近いんだよなぁ。さて,どうしようか。

ネコかるライブの日。日曜なのでマチネ(ではない微妙な時間ではあるけれど)開演。終わったのは18時過ぎ。ゲストは相曽晴日さんとお初の清水麻八子(しみずまやこ)さん。いきなりオペラ発声のソプラノボイスでびっくり。ってか,何故ライブハウスに? 弦カルとオペラ発声でバロックオペラやドイツの似非クラシカルなオペラを歌うのだけど,曲はなんだかかなりぶっ飛んだパンクだ。こういうのって結構好き。

自分のコンサートが終わって吹っ切れたのか,最近電子工作ネタばかりだが,お陰で選曲とビデオ編集の宿題が全然終わってない。という訳で家に引きこもってビデオ編集。8割くらいはできたか?

昨日の続き。ST662が役に立ったので,似たようなICで負電圧生成のNJW4191を試してみる。コイツは入力した電圧の負電圧を生成するチャージポンプ。ノイズだらけでオペアンプの電源に使えないとしても,液晶のマイナス電源くらいにはなる筈。

実験回路図

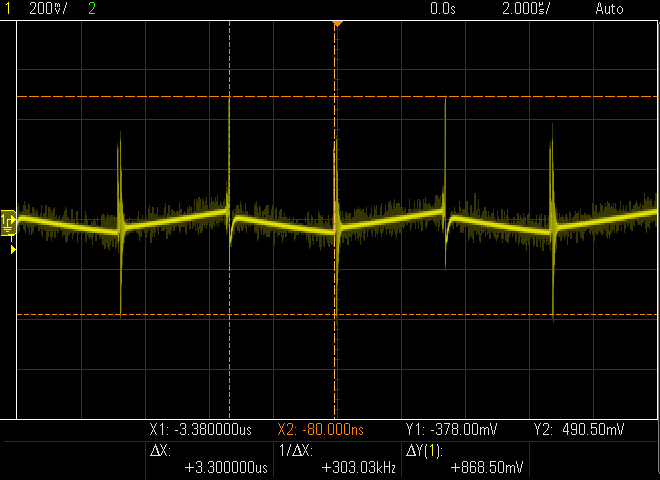

実験回路はこんな感じ。出力のBAT43は保護用。FBピンはデータシートだと分圧抵抗を入れることになっているが,電圧調整をしないならVoutをそのまま突っ込めばV+と同じ電圧の負電圧になる。CLKは外部クロック。使わないならGNDに接続。ON/OFFは出力のON/OFFで,1.7V以上でON。ただし上限は5.5Vなので,V+に5.5V以上を流す場合はそのまま突っ込むと壊れる。マイコン前提だがマイコンを使わないのであれば適当な抵抗で分圧するか,それが怖ければツェナーで保護すれば良いが,面倒なので電源ランプLEDを追加して1.8Vを生成。で,この回路で問題なく負電圧を出力した。5V入力で-4.97V出力。9V入力で-8.97V出力だ。470Ωの負荷をかけると5Vで-4.76V,9Vで-8.56Vくらい。内部抵抗が25Ωと書いてあるので,大体妥当なところか。肝心のノイズはというとこんな感じ。この手のチャージポンプの例に漏れず壮大なヒゲが出ているが,ブレッドボードではなくベタグラウンドでしっかり基板をつくればもう少し小さくなりそう。遊びでコモンモードフィルタをつけたら10mV以下まで落ちた。あとは,電圧を上げてオペアンプを鳴らして実際の音を聞いてみないことには何とも。

A点から右をナシにして470Ωをぶら下げたところ。

確かに300kHzで発振している。ヒゲは50MHzくらい。

実験回路そのままでB点で測定。

10mHはコイツなので実質74Ω直列。この位なら実用範囲か。

実験回路からコイルを除去してレギュレータLM2991を突っ込んでみるとこんな感じ。

同様にNJM79L12だとこんな感じ。

LM2991よりヒゲは大きいがレギュレータのノイズそのものはこっちの方が小さい。

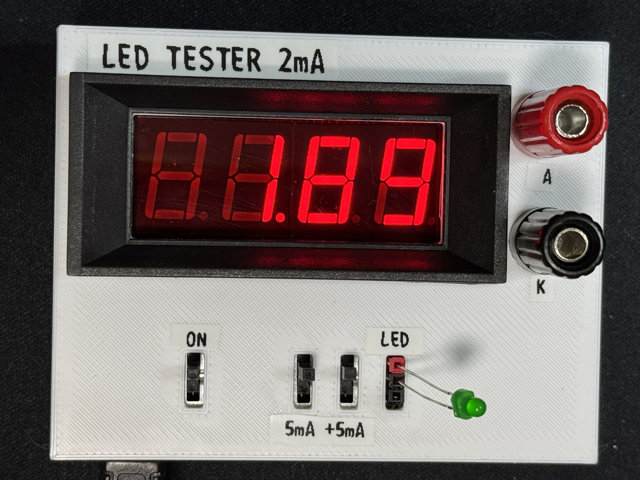

昨日の続き。逆接続保護をどうするか。バナナ用にジョンソン端子をつけているので,そいつにツェナーダイオードを普段はつけておいて,必要時に外すようにすれば良さそうだ。手持ちのRD5.6Fで試してみたら2mAで約5.4V,10mAで約5.6Vだ。同じく手持ちのRD4.7Fだと2mA時に3.9Vとなって白LED時に若干影響が出たので,RD5.6Fが妥当か。ここは逆耐圧の低いLEDを測定するときに交換すれば良いだけなので,RD5.6にするか。

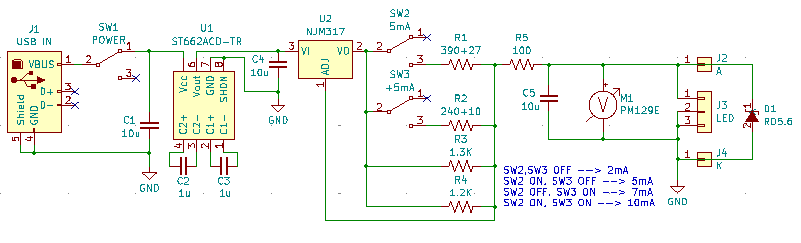

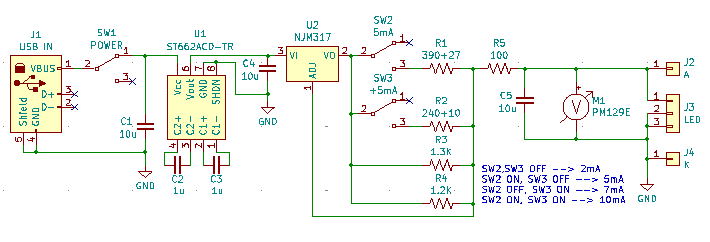

あらためた回路図

月曜の続き。LEDテスタを手持ちの部品で組み立てて,3Dプリンタ印刷のケースに入れてみた。バナナジャックは赤が無かったので先日の詰め放題で得た黄色をペイントマーカーで赤に着色。このバナナジャックにSMD用のプローブをつければSMDのLEDも測定可能という仕掛け。電源電圧は電圧計の都合で5V USB入力にしたが,NJM317の定電流回路とLEDを直列にすると場合によっては電圧降下が5V以上になるのでST662を使って12Vに昇圧してみた。これは昔懐かしいMAX662のSTマイクロ版。コンデンサを2つつけると5Vが12Vになる。12Vにしたのは紫外線LEDも測定できるようにしたためだが,LEDの逆方向ブレークダウン電圧を超えているので,うっかり逆向きに測定するとぶっ壊れるかもしれない。まぁ,2mAだし,保護用の100Ωを直列に入れているので大丈夫? 手持ちのジャンクLEDで逆接続をちょっと実験してみたが,赤色は1秒くらい暗く光ってショートモードで故障。白は平気だった。要注意かもしれん。

回路図。390+27は,390Ωと27Ωの直列という意味。

NJM317のデータシートにはVoとADJの間は125Ω以下と書いてあるので,保証外の使い方。動けばラッキーくらいな。

ケースに入れてみたところ。3Dプリンタは色々と便利だ。

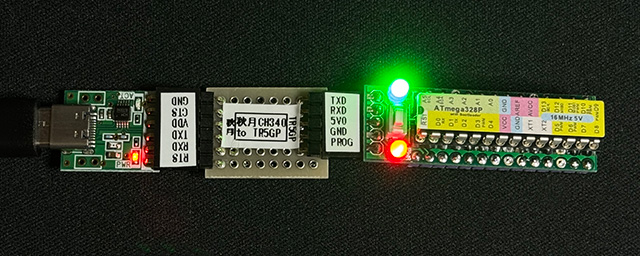

土曜にaitendoで買ってきた194円のArduinoボード,あちゃんでいいのを組み立ててみる。組み立てといっても表面実装部品は実装スミなので,LEDとスイッチとクロックとソケットとピンヘッダをつけるだけ。コイツは結構前から店に置いてあるが,閉店ということでレジ前に置いてあったのをつい衝動買いしてしまった。別売のATmega328はシール付きのやつが我が家の部品箱のどこかにある筈。例によって説明書も何もないが,まぁ迷うようなモノでもない。追加加工はソケットは手持ちの丸ピンに変更したのと,RESETピンと5Vの間にショットキーダイオードBAT43を突っ込んだくらい。これはRESETピンの手前にパルスを微分するコンデンサが入っていた(このコンデンサでリセットパルスを生成する)ので,コンデンサが生成する逆電圧を吸収するもの。同様のダイオードがATmegaの中にも入っている(と思う)が,気持ち悪いので追加しておいた。さて,コイツの書き込みをどうするか。USBは内蔵していないのでシリアルポートが必要だ。RESETピンの手前にコンデンサが内蔵されているボードなので,特段の工夫は不要。いつも使っている秋月のCH340E USBシリアル変換モジュールが使えそうだがピン配列が違う。そこでこのUSBシリアル変換モジュールとコイツを接続する変換基板を作成。変換基板作成後,Arduino IDEからArduino UNOを選んでLチカを書き込み。ボードの種別選択のなかでUNOにしたのは大嘘だが,UNOと同じCPUかつLEDのピン番号なども同じなので,シリアルポート指定さえ間違えなければ問題ない(ただしMacからの場合であって,WindowsはArduino IDEを使ったことないのでわからん)。特にトラブルなく動作している。

中国設計の例に漏れず,このボードのLEDは明るすぎ。

LEDやダイオードの順電圧測定用冶具を試作してみる。定電流回路は面倒なので定電圧用のNJM317を流用。コイツはOUT端子とADJ端子の間が1.25Vに保たれているので,OUT端子とADJ端子の間に抵抗Rを入れて,ADJから出力を取り出すことにより定電流回路になる(ただし結構ノイジー)。裏技でもなんでもなく,データシートに書かれている。Ic=Vadj/R の関係だ。Vadjは1.25V固定。測定につかったJRCのNJM317のデータシートを見ると,電流範囲は10mA〜1.5Aで,10mA未満は保証外。つまり,Rは125Ωが最大値らしい。実際のところ,保証範囲は10mA以降だとして,実用範囲としては2mA以降。それ以下だと特異点が見えてくる。あとはどう頑張っても1.2mA以下にはならないようだ。

朝起きたら一面の銀世界。そうは言っても中止の連絡はないのでグレゴリオ聖歌の勉強会へ。今日のテーマは主の洗礼。来週の旧正月明けからもう四旬節が始まるというところで主の洗礼は一ヶ月遅れだが,それはそれ。肝心の歌だが,IntroitusとGradualeは詩篇を除いて歌詞が同一というのが興味深い。

入谷のaitendoが閉店セールを今日から開催ってことで覗きに行ってきた。いつ行ってもガラガラだったのと,最近は新しいガジェットの入荷が無いので時間の問題かと思っていたが,思ったよりメチャメチャ早かった。この辺の割り切りはさすが中国人だ。閉店セールの中身は部品詰め放題セール。どこかで見たことがある詰め放題BOXが置いてあって,詰め放題段ボールの中に入っている部品が箱の中に詰め放題というもの。まぁ,対象の部品は店頭特価品ばかりなのだが,それでも楽しくなってしまうのは詰め放題の性分か。ついでにいくつか部品とアンテナ用のリッツ線を購入。ってか,リッツ線を買いに行ったんだっけ,おいら。

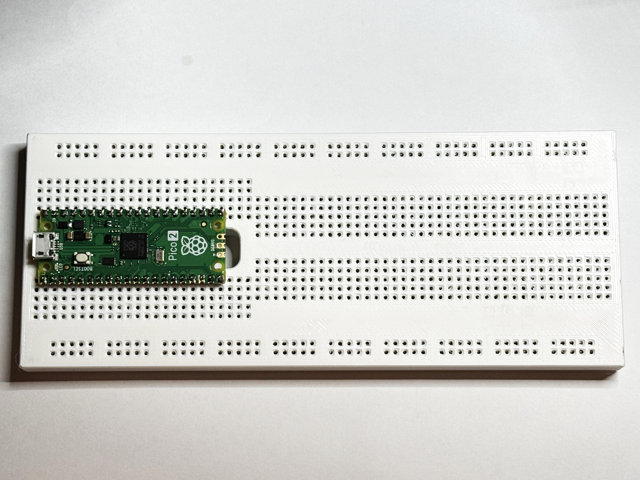

昨日のつづき。早朝からA1 miniで3Dプリントデータをプリントしてみた。素材はPETG。当初は作者の指定通り0.2mm Standardで印刷してみたが,PETGとの相性の問題か,そもそもA1 miniではダメなのか,プレートから剥がれるしブレッドボードの穴は埋まるしで散々なことに。そこで0.16mm High Quality設定で,本体と底板別々に印刷してみることに。この設定だとそこそこ上手くいく。印刷時間は本体が約5時間,底板が約1時間半だ。次に部品取り付け。ブレッドボードなので接点を取り付けないとならない。これはEIC-102をバラして流用。3箇所のネジ留めは電池ケース用のコレがピタリとはまった。さて,早速何かに使ってみるかね。

接点は定評あるEIC製を奢ってみた。あとは,赤と青のライン引きかな。

市販のブレッドボードをマイコンボード(ラズパイピコやESP32など)用に改造する3Dプリンタ用データがバズってた。こいつらを市販のブレッドボードに載せると埋まってしまって穴が使えないのだ。なので,間をひろげて穴を有効活用しようというアイデア。全部広げたタイプと,マイコンの部分だけ広げたタイプの2種類がある。データのライセンスはクリエイティブ・コモンズの「表示-非営利-継承」(CC BY-NC-SA 4.0)なので,残念ながら部品屋がコイツをプリントして市販するようなことはできない(真似て,似て非なるものを作ることはできそうだが)。欲しい人は自分でプリントだ。コネクタは市販のブレッドボードを分解して調達するよう指示がある。市販の4列品が使える。秋月に置いてあるEICのブレッドボードから改造できそうだ。ただし問題は発熱。フィラメントがPLAだとあまり熱い物は載せられない。PETGだと少しはマシだが,マトモにしようとするならABSか。ABSだとウチのA1 miniじゃダメだな。ってか,ABSは加熱するとスチレンガスが出るので,熱問題が解決したとしても密閉型かつ屋外排気のプリンタを使わんと健康問題が。早速PETGで印刷してみようと思ったが,スライサにかけたら作者推奨の条件だと予想所要時間が約3時間半と出てきた。時間切れ。また明日。

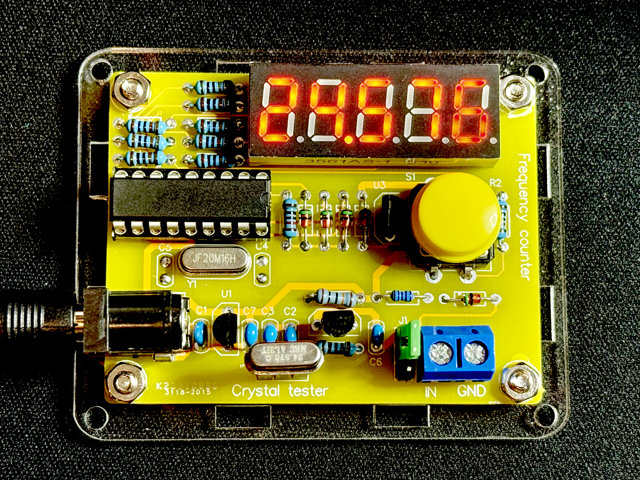

先月入手した秋月のお楽しみ袋の中に大量のセラロックっぽいものが入っていたのだが,周波数がKHzなのかMHzなのかよくわからない。発振器なら実際に発振させてオシロで大方の検討はつくが,水晶振動子を測定する装置ってウチに無かったなぁと。そいや以前,秋月で水晶振動子を測定する中華キットを扱ってたことがあった。同じようなモノなら今でもアリエクかアマゾンにあるかもと思い探してみたら出るわ出るわ。以前秋月にあった奴と同じモノの他にも何種類かある。というわけで先月半ばくらいに発注したキットを組み立ててみる。どうせすぐには着手できないのでアリエクで良かったが,説明書が不鮮明なコピーだと面倒臭いのでアマゾンのプライム発送対応品で,ケース付きで千円台のものを発注。ようやく時間ができたので組み立ててみた。部品は抵抗とPICマイコンとLEDと20Mの水晶を除いて添付品は使わず手持ちの物を使用。抵抗は誤差2%品の筈なのに実測するとなぜか誤差が3〜5%程度ある。あまりひどい奴は劣化が心配なのでアナログ回路用は交換。デジタル回路用は面倒なのでそのまま流用。水晶発振回路のトランジスタは中華が入っていたが,製品添付の回路図を見たところ高周波が使えるハイゲインのNPNなら何でも良さそう。そこで手持ちのオンセミBC337-40にしてみた。こういうときは2SC1815-BLの出番なのだが残念ながら足がECBなのだ。元の中華トランジスタの足がEBC,BC337はCBEなので,裏返せばそのまま使えるのだ。コンデンサは懐かしい円盤型が入っていたが,実測したら容量がデタラメだったので秋月のC0G積セラの同一容量品に交換。さっと組み立てて通電。中華キットなので精度は期待しなかったが,12Mの水晶を測定すると11.999と表示する。実用範囲だが惜しい。そこで,PICマイコン駆動用の水晶につけるコンデンサを指定の22pFから交換。足付きだと取っ替え引っ替えするのが面倒なので表面実装品を裏面実装で。キット添付の20MHz水晶では33pFで丁度いい具合になった。12Mの水晶を測定すると12.000と出てくる。これは実用になりそうだ。

デジタルオーディオ用の24.576MHzの水晶を突っ込んで,ちゃんと24.576と出てくるようになった。

ぺヤングBOX追加発売の案内が来た。Xを見るとだいぶkonozamaを喰らった人が多かったようで。また,運よく入手できた人も品質問題に悩んでいた。予約数の確保ができないってのは,ひょっとしたら品質問題発生なのかもしれんな。そりゃ,ステンレスのような硬い素材をプレス加工するのだから,金型も含めて製造にはそれなりのノウハウは必要。そんなノウハウの無い海外工場を選択して品質問題で納期遅延したなら自業自得。

今年の目標の一つであるヤマハFM音源ヴィンテージLSIをつかった4オペFMシンセの設計を始める。FM音源LSIのYM2608(OPNA)と,DACのYM3016は割と真っ当なルートで入手済み。あとはどのような中身にするか。以前作成したYMF262(OPL3)のFMシンセ同様で良さそうだが,果たしてそれで良いのかも含めて。基板屋はどうせ春節休みなので時間は来月に入るまである。じっくり考えるかね。

一昨日撮影したビデオ素材をFCPXで編集。これをササっとやりたくてMac miniをインテルからAppleシリコンに買い替えたってのがあるのだが,実際にやってみるとやはりモタる。それはそれ,最適化メディアとプロクシメディアを作成すれば改善する。Appleシリコンはこの作成が結構早いのと,ファンがうるさく無いのが良いのだ。Windowsマシンで似たような作業をすると灼熱地獄なんだよな。

昨日使用した機材が車に積みっぱなしだったので片付け。演奏会で頭いっぱいだったときに世の中は更に進んだようで,ユーミンが過去の自分の声で歌を歌わせてレコーディングしたという Synthesizer V が先月半ばに2.2.0にアップデートされていた。アップデートの内容が驚き。16人で合唱ができるようになったのだ。同時発表のコーラス音源は3つ。早速,1大地讃頌を歌わせてた人がXにいたが,もう少し合唱っぽい表現入れろよというツッコミがおいといて,#3の音声データだと割とリアルな合唱に聞こえる。もちろん,ソロは別の歌手が必要っぽい音色ではあるのだが。うーん,財布と相談か。

今日発売のペヤングBOX,ぺヤングソースやきそばの形をしたステンレス箱で,弁当箱にもなるというもの。結構前にアマゾンに予約していたのだが,おもいっきりkonozamaを喰らったっぽい。アマゾンあるあるなので仕方がないか。